ماذا لو جرّبنا قراءة زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان من زوايا غير المأزق الاقتصادي والاجتماعي المُنذر بالتفكك الوطني [مجدداً، الحاجة ملحة لتشكيل هيئة إنقاذ وطني]، والضجيج المخيف للمسارات الطائفية والمذهبية وغيرها؟ لم لا نجرب قراءة استراتيجية “متهورة” تُفَكِّر في أبعاد أخرى؟ ألم يأت لودريان بعد إنجاز الاتحاد الأوروبي اتفاقاً اقتصادياً يشمل جغرافيته السياسية كلها بوزن يفوق التريليوني يورو في 2021؟ الاتفاق الذي يشبه “مشروع مارشال” بعد الحرب العالمية الثانية، وُصِفَ بأنه تاريخي، خصوصاً من الرئيس ماكرون المتحمس للتحول إلى قوة عالمية فعلياً وعالم متعدد الأقطاب لكن تبقى أميركا على رأسه كقوة عظمى متميّزة. ثمة منازعة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا تتصاعد بتؤدة، وبتشابك مع منازعة اخرى مع قوتين دوليتين [روسيا والصين]. كذلك علت نبرة ماكرون عن ضرورة إمساك أوروبا بالبحر المتوسط، ما يذكر بأشياء لا حصر لها في الاستراتيجيا والتاريخ والجغرافيا السياسية و…. الاقتصاد، خصوصاً النزاع المذهل على غاز البحر المتوسط ونفطه.

وتقدم ليبيا وضعاً مكثفاً عن تشابك تلك الصراعات. تتصادم فرنسا الميالة إلى لجم تمدد تركيا في ليبيا الذي تضمنه اتفاقية أردوغان مع حكومة “الوفاق الوطني” عن النفط والغاز. وتحافظ فرنسا على توازنات كثيرة مع تركيا التي تلاقي دعماً واضحاً [للمرة الثانية، بعد سوريا] من أميركا في شعبوية ترمب التي تؤشر على فشل الحداثة المعاصرة [خصوصاً العولمة]، ويعلو فيها خيط هويات أبرزها الدين [خليط الإنجيليين] والنزعة “القومية- الليبرالية” الداعية لأميركا متسيّدة على العالم، من دون مشروع كبير له ولا انخراط في مؤسسات دولية؛ فتفرض مصالحها حيثما تطلّب ذلك. يسمّى ذلك “التيار الجاكسوني”، ويسود في الولايات الوسطى المناهضة للعولمة والجنوبية المسماة “حزام الإنجيل”. ربما يحمل هذا الاستطراد خيطاً يربط مشهدين: ترمب حاملاً الكتاب المقدس عند البيت الأبيض، وأردوغان في “آيا صوفيا” مكثفاً رمزية التاريخ والاستراتيجيا في قيادته مرحلة تجديد زخم “العثمانية الجديدة”.

فخ السهولة وصعوبة التاريخ

قبل الاستمرار، ربما يجدر نقد/نقض الكلمات السابقة أيضاً. إذ ربما يصح التفكير في أن الاستراتيجيا وموازين القوى ليست معزولة عن تاريخ الشعوب ، وتالياً عن ثقافتها العميقة وهوياتها وعصبياتها وأفكار الانتماء فيها. وتالياً، من الممكن وصف المشهد الواحد [ليبيا أو لبنان] ثلاثة أو أربعة مرات متتالية، كل مرّة من زاوية مغايرة: الاستراتيجيا وموازين القوى بالمعنى الواسع للقوة، ومزيج السوسيولوجيا والتاريخ والأيديولوجيا والسرديات الدينية والعرقية، والتاريخ المتبدل الذي يجمع الاستراتيجيا الواسعة بالتاريخ والثقافة العميقين. هل من إزعاج في القول بأن ذلك شكّل الصفة المميزة لتفكير شخصيات تشمل هنري كيسنجر وصامويل هانتغتون وزبينغو بيرجنس

كي؟

لعله بديهياً التحذير من الوقوع في سهولة المقارنات، خصوصاً في التاريخ والاستراتيجيا. والأرجح أنه يتوجب لزوم اعتماد حذر فائق حيال مقارنات السرديات الدينية عن السياسة والتاريخ، خصوصاً في الشرق الأوسط: الأرض المتفردة للديانات التوحيدية الثلاثة للعالم بأسره. وبوضوح، ربما يتوجب مضاعفة الحذر الفائق بشأن تلك المقارنات في لبنان مع 18 طائفة بسرديات تاريخية متباينة، ومتصادمة غالباً. إحدى نقاط الخلل في تلك السرديات الطوائفية أن كلاً منها لا يفكر بالآخر، ولا بمجموع الآخرين. لا تفكر السردية الإسلامية المتجددة [بشقيها السني والشيعي]، بالكيفية التي تنظر إليها السرديات الاخرى، المسماة “أقليات” في خروج عن الأوطان والعروبة الحضارية.

مثل؟ كيف ترنّ في آذان من عاشوا تمييزاً دينياً في ظل الإمبراطورية الإسلامية- العربية، الصيغ المتنوعة لاستعادة تلك الإمبراطورية، من العثمانية المستعيدة لـ”العمق الاستراتيجي” للخلافة، إلى استعادة تجربة الدولة الفاطمية، وهي استعادة مختلفة في مناحٍ أساسية تشمل أنها تتعلق بـ”أقلية” ضمن المنظومة الإسلامية؟ في المقابل، كيف ترن كلمات السرديات المتصلة بفينيقيا الكبرى والتمايز الحضاري بتماهيات متنوعة مع الغرب، في آذان السرديات الإسلاموية الكبرى؟

الاستراتيجيا لا الأديان والطوائف

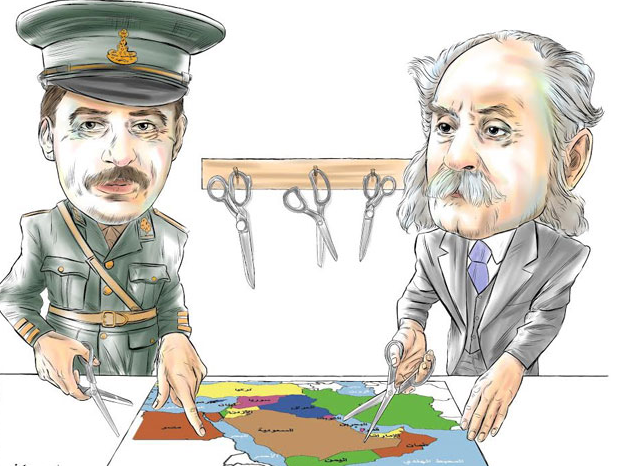

بالعودة إلى لبنان، يسهل مقارنة الحركة الفرنسية في المتوسط ولبنان وليبيا والشرق الأوسط، بما حصل عشية هزيمة مشروع أسرة محمد علي لتجديد الخلافة الإسلامية، خصوصاً في 1840. آنذاك، اندفع مشروع من داخل المنطقة كي يجدد المشروع الإمبراطوري الهائل فيها. بدت فرنسا شبه راضية، لكن بريطانيا “أرغمتها” [وصولاً إلى حد التهديد بالحرب] على تغيير موقفها، لأن الحفاظ على تركيا “الرجل المريض” شكل أساساً في توازنات عالمية للامبراطوريات الأوروبية، بما في ذلك التوازنات بينها. بعدها، قصف أسطول بريطاني- فرنسي سواحل شرق المتوسط، خصوصاً لبنان وفلسطين. هُزِم جيش إبرهيم باشا، وسُمِحَ لمحمد علي وأسرته بالاحتفاظ بمصر مع مدى نفوذ ضيق. آنذاك، حاربت أقليات مع الجيش التركي المحمي أوروبياً، ربما لأنها كسبت تعميق النفوذ الغربي وتمكين الامتيازات الطائفية وغيرها. لاحقاً، انهارت الامبراطورية العثمانية وتفككت، وظهرت دول الشرق مع “سايكس- بيكو”. ثمة سرديات لبنانية وعربية رأت الأمر تتويجاً لمؤامرة، واخرى تعزيزاً لرهانها على الغرب، وأنها حتى لو حاربت تحت سيوف لا ترضاها، فلسوف “تنتصر” لاحقاً طالما الغرب يرعى تلك السيوف!

الأرجح أن الكلام يحاول وصف ملامح “نيو سايكس بيكو” في ثنايا الأحداث. والأرجح أيضاً أن الكلام يسقط في فخ سهولة المقارنة، إذا جرى الحديث عما يحصل بين أنقرة وطهران ومشروعهما في المنطقة العربية، بتفكير اسقاطي يشمل أن ما كانته أسرة محمد علي استراتيجياً، يعود اليوم متوزعاً بين طهران وأنقرة، مع غياب عربي مدوٍ، وسقوط للمشروع العربي في تعبيراته المختلفة، بل حتى تفكك أسس الدولة الوطنية في المنطقة. ويشمل التفكير الإسقاطي أن يضاف “المشروع القبطي” الصاعد من القطب الإثيوبي الصاعد عبر مسارات تمتد من الخريطة السياسية في السودان إلى “سد النهضة”. دوماً، تميل سرديات “الأكثرية/الأكثريات” إلى نسيان أن الخلل الداخلي فيها مسار أساسي في تهاويها.

الأرجح أن قوى الحداثة [وما بعدها] وطنيا وعربياً يتوجب أن تربط التفكير نقدياً في تجربتها والخروج من الترسيمات المغلقة، والحسم باتجاه حوار لا مفر منه مع نقائضها العميقة، بداية من السرديات الطوائفية والمذاهبية ووصولاً إلى المشاريع الإقليمية الممتدة بين أنقرة وأديس آبابا وطهران.

[author title=”احمد مغربي” image=”http://”]كاتب لبناني[/author]