صقر أبو فخر*

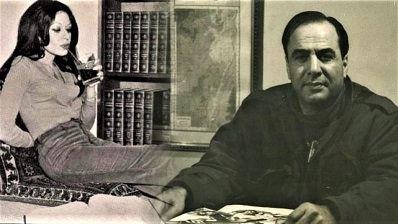

بينما كنتُ أُقلّب بعض مطموراتي الورقية الثاوية في خزانتي المتربة، انتبهت إلى ملف مُغبّر فيه رسائل مني إلى الأديبة السورية الكبيرة غادة السمان، ورسائل فاكسية قصيرة منها إليّ أيضًا. وعثرت، من بين ما عثرتُ، على ثلاث رسائل من غادة السمان إلى الشاعر الشهيد كمال ناصر (الرسائل مصوّرة، وليست أصلية). وتذكرتُ على الفور أليسار ناصر، إبنة كمال ناصر، التي كنتُ أتواصل معها منذ فترة غير بعيدة، وهي إعلامية متميزة، ومقيمة اليوم في باريس. وكنتُ قد اعترتْني الدهشة في أول مكالمة هاتفية مع أليسار ناصر لاكتشافي أن لكمال ناصر إبنة، وهو الأمر الذي كنتُ أجهله تمامًا، وفرحتُ جدًا بهذا “الاكتشاف” الجميل. وقد أرسلتْ إليّ أليسار ناصر بالواتساب آخر قصيدة لوالدها، وعليها آثار دمائه، بعدما أرداه الاسرائيليون في منزله في بيروت في ليلة 9- 10/ 4/ 1973. وكثيرًا ما أثارتْ هذه القصيدة “الضائعة” شهوة التنقيب لدى الباحثين في التاريخ الشعري لكمال ناصر، فما وجدوها، خصوصًا أن كمال ناصر نفسه قال لصديقه كلوفيس مقصود إنه سينصرف إلى كتابة قصيدة لتُلقى في مهرجان تكريمي للشاعر اللبناني أمين نخلة. ومنذ ذلك الوقت لم يعرف أحد هل كتب كمال ناصر القصيدة حقًا، ومَن يحتفظ بها إذا كان كتبها فعلًا؟ أما حكاية تلك القصيدة وحكاية شاعرها فيرويها كلوفيس مقصود على النحو التالي: “في التاسع من شهر أبريل/ نيسان 1973 اغتيل كمال ناصر. وفي تلك الليلة المشؤومة تناولنا العشاء سويًا أنا وكمال وهالة [سلام] في مطعم نمساوي برفقة سيدة من أقرباء إدوارد سعيد. وبعد العشاء، سألتُ كمال إن كان في إمكاني أن أبيتَ الليلة في شقته، لأن لدي مؤتمرًا صحافيًا باكرًا في اليوم التالي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية. فقال لي كمال: أنا سهران الليلة لأكتبَ قصيدة عن الشاعر أمين نخلة. ثم توجه بالحديث إلى هالة ممازحًا، فقال: هل تعرفين أن كلوفيس حين ينام عندي يصحو في الساعة السادسة صباحًا، ويفتح المذياع ليسمع الأخبار، مع أن لا أخبار جديدة قبل التاسعة. توادعنا، وذهبتُ مع هالة. سرنا في اتجاه فندق البريستول بحثًا عن سيارة أجرة كي أعود إلى [بلدة] الشويفات، فمررنا بجانب المبنى الذي يقطن فيه كمال، ومحمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وكانت هنالك حفريات في الشارع المحاذي، ورأينا مجموعة بدا على أفرادها كأنهم أضاعوا سبيلهم. واتضح في ما بعد أن هؤلاء كانوا فرقة كوماندوس إسرائيلية بقيادة إيهود باراك، وكان يرتدي زيًّا نسائيًا، وهذه المجموعة هي التي نفذت عملية الاغتيال” (راجع: كلوفيس مقصود، من زوايا الذاكرة، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2014، ص 215 ـ 217).

أما الأديبة النادرة والروائية المتفردة غادة السمان فإنني أعود إلى روايتها “يا دمشق وداعًا” كلما حزّ النزيف الدمشقي على مسامات جلدي؛ هذا النزيف الذي طال أمده كثيرًا، وغيّر وجه الشام بعدما كانت آية في الجمال والكمال وفريدة في الحسن والاعتدال. ومع أن غادة السمان تقول في الصفحة الأولى من روايتها “إن هذه الرواية من صنع الخيال الروائي الخرافي، ولا علاقة لأبطالها بأي أشخاص حقيقيين من الأحياء والأموات”، إلا أنني وجدتُ أن هذه الرواية الآسرة الشجية تتضمن أشواطًا غير يسيرة من سيرة غادة السمان نفسها. ولذلك لم أصدّق تلك الجملة الافتتاحية للرواية (أنظر: غادة السمان، يا دمشق وداعًا، بيروت: منشورات غادة السمان، 2015). غادة الأديبة المبدعة لا يمكن تصنيفها في خانة محددة، فهي روائية وشاعرة وصحافية وكاتبة وناقدة وذات ذائقة فنية رفيعة وأسلوب أدبي متفرد. وهي، فوق ذلك كله، عاشقة أبدية لدمشق، مثل قاسيون الحارس الأبدي لهذه المدينة الدهرية. ثم إن غادة شامية مرتين، فقد وُلدتْ في قرية الشامية بالقرب من دمشق، ثم درجتْ في مدينة الشام التي شهدت تفتّح نضارتها في الصِبا والشباب والابداع. ومنذ أن أصدرت غادة السمان أول أعمالها الأدبية الذي وسمته بعنوان “رحيل المرافئ القديمة” (1960)، ثم أَتبَعَتْهُ بِـ”عيناك قدري” (1962)، صارت كمن يُشعل الثلج في قمة جبل قاسيون. وحين هبطتْ بيروت في عام 1964 بحثًا عن الحرية، أوقدتْ نيرانها في المدينة التي كانت، في تلك الحقبة، متوثبة ومتحفزة وتزهو على مدائن العرب كلها. لكنها، يا للأسى، أمستْ اليوم يبابًا وخرابًا. وهكذا خسرتْ غادة السمان مدينتها دمشق التي لا تعدلها أي مدينة في الدنيا، ثم فقدت مدينتها الثانية بيروت التي اكتشفتْ فيها حريتها وأعلنت تمردها بصوت عالٍ.

الشام في عيني غادة

جعلتنا غادة السمان نحبّ الشام فوق حبنا لها. وكانت ليالي دمشق مضمخة برحيق الياسمين الذي يظلل حاراتها وأزقتها، وبعطر الورد الجوري المعرّش على حوائط منازلها، وبالنسائم التي تتخلل أشجار البيلسان المزروعة صفوفًا في شوارعها الفسيحة. وكنا نترنح في الليالي المقمرة نزولًا من الحارات المتسلقة على سفوح قاسيون نحو دمشق العتيقة، فننتشي بتراتيل الجوامع، ونتلمس في طريقنا مقام مولانا محيي الدين بن العربي، والطريق المستقيم الذي سار عليه بولس الرسول قاصدًا بيت حنانيا عند الباب الشرقي، وهو البيت الذي لجأ إليه بعد اهتدائه وصار كنيسة. وكنا، في شبابنا الأول، نأتي إلى دمشق من بيروت لنفتش عن منزل نزار قباني في مئذنة الشحم، وعن كوليت خوري في باب توما، وعن قسطنطين زريق في حي القيمرية. وكثيرًا ما وقفنا في شارع النصر نتخيل موكب الأمير فيصل الأول وهو يدخل إلى ساحة المرجة من نزلة السنجقدار، والعلم العربي يحف به قبل أن يرفعه رجال سلطان باشا الأطرش فوق دار الحكومة.

“أعود إلى رواية “يا دمشق وداعًا” كلما حزّ النزيف الدمشقي على مسامات جلدي؛ هذا النزيف طال أمده كثيرًا، وغيّر وجه الشام بعدما كانت آية في الجمال والكمال وفريدة في الحسن والاعتدال”

قيل في الشام: “حصباؤها جوهر، ونسيمها عنبر، وماؤها رحيق، وترابها عقيق، وجمالها زاهر، وكمالها باهر”. ودمشق هي سوق “تفضلي”، ومقهى “خبيني”، وحمام “السبع زوام”؛ هي شراب التوت، وصنّاجات التمر هندي، والبوظة المدقوقة بالمستكة والمزينة بالفستق الحلبي في سوق الحميدية، وهي عرانيس الذرة في برج الروس، وعربات الصبّار المزّي في شارع أبو رمانة، والفول النابت في باب توما، والحمص الأخضر (طقِّش فقِّش) في بوابة الصالحية، ومنقوع الخشاف (قمر الدين) في القصّاع، ورائحة خبز الفقراء والمكدوس والفول باللبن وشاي الصباح والقناديل المضاءة ليلًا في الغرف الشبقة المنثورة في الحارات “المدَخْلَجة” ذات “الزوابيق” التي تُعدّ ولا تُحصى.

لم تستطع غادة السمان أن تغادر دمشق إطلاقًا، وظلت دمشق تسكن فيها، لأن غادة والمدينة مثل البروكار الدمشقي المنسوج بخيوط الذهب والفضة المتعانقة كعناق أنوار الشمس الذهبية وضوء القمر الفضي. ولم يتمكن الإبداع المشهود والمكانة الرفيعة لغادة السمّان من إعادة العناق إلى ذاتها المشطورة، أو استعادة الالتحام إلى روحها المكسورة بعد مفارقتها الشام منذ ثمانٍ وخمسين سنة.

رسائلها إلى كمال ناصر

غادة السمان واحدة من الأديبات المغرمات بالتراسل، وكثير من رسائلها إلى أصدقائها مسجون في محفوظات الأدباء والشعراء والمبدعين والأصدقاء؛ بعضها منشور، ومعظمه مستور. والرسائل، بحسب ذائقتي، جنس أدبي مهم يكاد يقارب في مضمونه اليوميات والتذكرات والخواطر، لأن الرسائل تعرّفنا إلى جوانب غير مكشوفة من شخصية صاحبها، وتجلو بعض السمات الظليلة لكاتبها، ولا سيما رسائل العاشقين. وتكشف الرسائل في العادة عن ثقافة الكاتب، ومستوى البلاغة في الأسلوب والإنشاء، مع أن ما يميز الرسائل ليس الاسترسال، بل الاقتصاد في الكلام، وعدم التأنق في اللغة، لأن الرسالة تُكتب في لحظة ما لغرض ما من غير أن يتوقع كاتبها أنها ستجد طريقها إلى النشر في يوم من الأيام. ومهما يكن الأمر، فها أنا أنشر الآن هنا الرسائل الثلاث من غادة إلى كمال ناصر، والتي وجدتُها في ثنايا محفوظاتي، كي لا تبقى أسيرة الأدراج والغبار، وهذا ما تفرضه عليّ أصول الكتابة وحميّة العلم، وما يُلزمني به واجب الأدب، والميل إلى الكشف والإفصاح.

وفي ما يلي نصوص رسائل غادة السمان إلى كمال ناصر:

الرسالة الأولى

لندن 15/ 4/ 1967

صديقي الغالي كمال

أكتب لك بلا أي مبرر تقليدي؛ ليس بيننا علاقة عمل من أي نوع، ولم أُديّنك أية نقود، ولا أريد منك أية خدمة، ولا أريد أن أثرثر لك عن أحد، أو أطلب منك موجزًا عن فضائح بيروت خلال فترة غيابي.

لا، ولا أريد أن أروي لك أخباري، وأصنع منك أذنًا استعرض أمامها (كراماتي) الأخيرة.

أبدًا، أكتب لك بدافع حقيقي كفّ الناس عن الكتابة تحت تأثيره منذ زمن طويل. لقد خطرتَ ببالي. بالضبط فكّرتُ بك الآن وأنا جالسة وحيدة في غرفتي قرب الموقد. تذكرتك بمحبة، وكانت دقائق كثيفة غنية بالحنان تلك التي قضيتها متأملة في شريط معرفتي بك… و[في] صداقتنا الخالصة. وقررت أن أفكر بك بصوت مرتفع، بصوب (خطي) بحيث يصل إلى أذنيك المتعبتين الممزقتين في زحام نقاشات مدببة الكلمات.

ذلك الشاعر الفنان الذي يعيش في جو من الغازات السامة التي تخدر شاعريته حينًا، وتنبهها أحيانًا حتى النزف الأخرس؛ ذلك ألـ (كمال ناصر) يستحق أن يعرف مكانته في قلوب بعض أصدقائه المخلصين.

فلتكن كلماتي هذه لحظة سلام في دوامة العويل التي تعيشَها… أو لتكن مرآة صافية مجردة عن الأغراض، تحمل لعينيك صورة وجهك الحقيقي النبيل الصافي، لتسعد في لحظة نرجسية طفولية برؤيته، وعلى الصورة التي يرونها هم.

ليت رسالتي هذه تصل. ليتك تكون الآن في سجن الدولتشي فيتا (*)، لا في سجن آخر ما.

ودمت

Ghada Samman

*****

الرسالة الثانية

بيروت 30/ 1/ 1968

كمال، أيها العزيز

لا، لم أنسَ. وفور وصولي إلى بيروت اتصلتُ بميشيل وأبلغتُه رسالتك. وتابعتُه… وعلمتُ منه أن محاولات كثيرة تُبذل. والبارحة عاودت الاتصال به لأطمئن.

قال شيئًا غامضًا ومختصرًا موجزه أن الموضوع في أيدٍ أمينة، ولا داعي لمزيد من تدخلي (!)، وقلتُ له إنني سأكتب لك، فطلب مني أن أسألك فيما إذا كنتَ قد قابلت أفراد الوفد اللبناني الذي جاء إلى الأردن كما كان قد طلب إليك؟

المهم، إذا كان هناك ما أستطيع أن أفعله من أجلك، فأنا لن أتأخر، وستظل دومًا ذلك الغالي، وتبقى غادة نفسها.

أما إذا كان كل شيء سيسير على ما يرام (كما أرجو)، ولا لزوم لي، فاكتب لي أيضًا كي أطمئن.

هل اطّلعتَ على التحقيق الذي نقلتُ فيه بعضًا من عباراتك إلى الناس؟ وإن لا، هل يهمك أن أبعث بنسخة إليك؟

ما أخبارك؟

آمل أن تكون بخير وسعيدًا إلى حد أن لا تجد متسعًا من الوقت لترد فيه على رسالتي.

إلى اللقاء

غادة

عنواني: غادة السمان (شخصي)، جريدة الحوادث، كورنيش المزرعة، لبنان، بيروت.

*****

الرسالة الثالثة

بيروت 7/ 4/ 1968

عزيزي كمال

تُرى أين كنت خلال المعركة؟(**)

لا شك في أنك حزين لأنها توقفت… دومًا، ككل الفنانين النبلاء، كنت تنطوي على شخصية انتحارية فريدة… ربما لذلك كنتَ ما تزال على قيد الحياة (لا أدري لماذا أتذكر الآن سهرتنا في الكاسبا مع سميرة عزام، وأختها سهام. ليلتها رفضتُ أنا من باب الدلع أن تلتقط لنا صورة. أليس ذلك مؤسفًا؟ الزمن يمضي والأشياء تتحول إلى ذكرى يا كمال).

كمال، أرجو أن تعتني بصحتك. هذه وصيتي الوحيدة. ألا تعرف أنه لا يحق للذين يعيشون وحدهم أن يمرضوا؟

ماذا جرى بشأن ندوة إنقاذ القدس؟ بعبارة أخرى: متى أراك؟

سألتني عن صديقتي الطرابلسية. لم أرها منذ أكثر من عام، فأنا الآن أعيش قصتي ومشكلتي. إنني أتعلم من أخطائي الصغيرة فقط، أما الكبيرة فأكررها باستمرار!… ماذا كنتُ أقول؟ أجل، صديقتي الطرابلسية؟ إنها بخير، فهي لم تصبح أديبة، ولم تتزوج.

كمال، أكتب لي دومًا. آمل أن أكون نافذتك على العالم. لكنه عالم حقير، ولذا أسدلت الستائر اليوم. ولم أقل لك الكثير عنه.

هوامش:

(*) الدولتشي فيتا: أحد أشهر مقاهي المثقفين في بيروت في ستينيات القرن العشرين المنصرم.

(**) المقصود هو معركة الكرامة التي وقعت في 21/ 3/ 1968 بين الفدائيين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي.

*نشرت على صفحات الثقافة – الضفة الثالثة – العربي الجديد في 19 كانون الاول / ديسمبر 2022

Leave a Comment