سوسن جميل حسن*

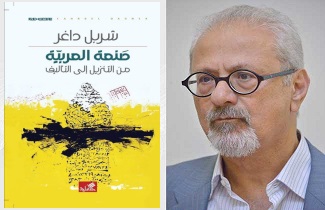

يهتم الباحث شربل داغر بأزمة اللغة العربية، وحاجتها إلى الإصلاح، في كتابه “صنعة العربية من التنزيل إلى التأليف”، الصادر عن دار الأهلية- 2021، فيستدعي حياتها منذ بداياتها الأولى، ويستجلب المدونة الإسلامية الضخمة والزاخرة، ويقتفي مسارها حتى وقتنا الراهن، بانيًا كتابه على ثلاثة محاور: القرآن، العربية، والكتاب (الزمني)، باعتبارها، كما يرى، ذات صلاتٍ وتفاعلاتٍ واجبة فيما بينها في السياق التاريخي، مقرًّا بأن للعربية مشاكلَ في كتابتها، في إملائها، إذ احتفظت بأعراض متأتّية من “حيواتها” التاريخية السابقة والمتعدّدة. فكيف يمكن إصلاح العربية وحلّ جميع معضلاتها؟ وما الجهة، أو الجهات، التي يمكن لها أن تقرّر وتدبّر سياسات العربية؟ فللعربية اليوم “مشكلة تكوينية”، تتمثّل في أنها تتعين في لغتين: الفصحى والعاميّة، وقبل هذا، ما المقصود بالعربية؟ أهي لغة الجاهلية؟ أم عربية القرآن؟ أهي العربية التي يتحدّر منها الشعر النبطي أو الزجل اللبناني والسوري والعراقي وغيره؟ يصرّح بأنها عربيّتان، وليست عربية واحدة، قديمتان ومستمرتان، يزيد من مشاكلهما أنهما “تتعايشان في هذا العصر أو ذاك، في هذا المجتمع أو ذاك” ما يجعل الحديث ممكنًا عن “حيوات العربية”، واستنادًا إلى هذا، تبدو العربية تاريخية، من جهة، وعابرة للتاريخ، أو (ما فوق تاريخية) من جهة أخرى.

يتوزّع الكتاب (435 صفحة) على ثلاثة أبواب وتسعة فصول، عدا الخاتمة والملاحق، ويندرج الباب الأول تحت عنوان “من شفاه التلفّظ إلى أيدي التداول”، يتتبّع حياة العربية في لحظة النزول، ثم عملية جمع الوحي، انطلاقًا من حقيقة واقعة، هي الصلات بين نزول القرآن وما بات يُسمّى “العربية”، أي كيانها والعلم بها، فالجمع احتاج إلى عمليات ضبط وتدوين، استندت إلى “حاصل اللغة عند التنزيل، لكنها تطلّبت، عند الجمع وبعده خصوصًا، إلى وضع قواعد مستجدّة في العربية”، ما عنى الانتقال من “نسق شفوي إلى نسق كتابي، بما يشتمل عليه في عهد، وبما ينتهي إليه في عهد آخر”، هذا يؤدّي إلى طرح أسئلة إشكالية عديدة تخصّ الشفوي والكتابي، وما حصل بينهما، بين أسئلة تتناول السياق اللغوي والتاريخي للنزول وتلقّيه وحفظه: كيف تمت؟ وهل كانت كفاءة العربية متوافرة لدى النخب الجاهلية ثم الإسلامية الأولى، وتمتلك مستويات من الضبط والتبلور في أحكام لغوية تم التوافق عليها؟ وهل هذه الكفاءة، فيما لو وجدت، شملت نظام اللغة كاملًا، أم في جوانب منه فقط؟ وهل كانت معارف النخبة في هذا المجال كافية لتدوينها وضبط حروفها وكلماتها، وفهم ألفاظها؟ هل كانت عمليّات التنزيل مأمونة في تلقّيها؟ من دون أن يُهمل دراسة الجوانب المادية لهذه العملية، كتقصّي كيف جرى حفظ مواد التنزيل اللغوية، بأي أدوات حفظ؟ وماذا عن البلاغ والتبليغ؟ فالباب الأول، المهم كعتبة أساسية للبحث، يتصّل بالقرآن، وبكيفية انتهائه إلى أن يكون كتابًا، ثم تطاول صلة القرآن، وقد بات كتابًا، بالعربية نفسها، ولا بد من الإشارة إلى ملاحظتين، أولاهما أن الكتاب لا يهدف إلى التأكّد من “نبوّة” محمد، ولا من “تاريخيّة” القرآن، وإنما الوقوف عند تداوله في الجماعات المسلمة وغيرها، وعند “صنعه” في كتاب، ومفاعيل هذا الفعل التجميعي للوَحي، وتدوينه، على العربية من جهة، وعلى التأليف بالعربية من جهة أخرى، كما يقول الباحث، أما الملاحظة الثانية فتخصّ المدونة الأوروبية بين دارسين ومستشرقين، قدامى ومتأخّرين، خاصة الألمانية منها، التي استحضرها الباحث في دراسته، وهي التعامل مع القرآن في هيئته المادية، مثلما ظهر في مكتباتهم ومكاتبهم، غير منطلقين، في مسعاهم، من كون القرآن انتقل من كونه إرسالًا شفهيًّا إلى كونه بات تدوينًا فوق ورق، في كتاب مخطوط.

يقع الباب الثاني تحت عنوان “العربية بين السليقة والتقعيد”، يتابع فيه ردحًا من حياة العربية، أو حيواتها، كما أشار سابقًا، على فصول أربعة، أولها يشير إلى استئناف العربية الثقافي، وذلك وفق قاعدة فرضت حتمية تشكل عربية للتعليم، باعتبار أن اللسان العربي كان متنوّع اللغات، أمّا نزول الوحي وجمع القرآن، فقد تطلّب السؤال عن أي لغة يجب أن تكون جامعة يمكن للمجتمع المسلم المتشكل الآخذ بالتوسع بانتشار الدين الجديد، أن يفهمها، وبالتالي، ألا يجدر بالعربية المرجوة أن يكون لها نظام تقعيدي، إذا ما تساءلنا، هل امتلكت لغات القبائل حينها نظامًا ذا قواعد بيّنة، أم لم تمتلك؟ فإذا كان الخلفاء الراشدون قد ثبّتوا نسخة رسمية للقرآن، قرآن عثمان بن عفّان بعد أن أحرقوا النسخ الأخرى، فما يمكن القول إذ يصبح القرآن، والعربية عمومًا، في عهدة العلماء؟ هذا يعني الانتقال من أميّة (عدم معرفة الكتابة)، إلى شيوع متزايد لتعليم العربية وتعلّم كتابتها. لكن درس هذا المسار ليس بالأمر الهيّن، فهو يفتقد، عدا الروايات التي دوّنته في عقود لاحقة، إلى مصادر أكيدة في إخبارها وصحة نقولاتها، لا سيما في الحقبة الأموية، وما رافقها من “فتوحات” في أمصار متنوعة وعديدة، وانتقالات سكانية قبلية إلى مدن الإسلام الجديدة (الكوفة، البصرة) وغيرهما، ما سينجم عنه، زيادة على الاختلافات بين القبائل في فترة التنزيل، اختلافات أخرى ناجمة عن الاختلاط السكاني الجديد، بين “العرب”، والمستعربة، بين أقوام وقبائل خاضعة لسلطة الدين الجديد، وما تطلّب هذا من حاجة إلى وجود ضوابط وقواعد للعربية، ذلك أن الغلبة العسكرية التي تحصّلت للمجموعات العربية، مع الفتوحات، لم تكن تواكبها بالضرورة غلبة بالمعنى العرقي واللغوي، ما تطلّب من مؤسسة الخلافة سياسات مستجدّة، تعلي من شأن سيادة العربية على المناطق والشعوب الجديدة، كما حصل في البصرة، ذات الاختلاط الأقوامي واللغوي الشديد، على سبيل المثال، وهذا ما جعل القرآن كتاب الدين الجديد، وكتابًا في العربية، في الوقت نفسه. ويشير البحث إلى مسألة مهمة، هي تكفّل أعداد كبيرة من الموالي بهذه الأدوار الناشئة، منذ صدر الإسلام، وبعده على الأخص، فيما كانت نخب عربية تتكفّل بالخلافة والحرب والولايات، يذكر الباحث أسماء كثيرة منها في هذا الحقل وما تلاه أيضًا، كالحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

احتاج قيام اللغة بوصفها الكيان الجامع للخلافة، أو للإمبراطورية الناشئة، بما هو أوسع من الاحتياج إلى تفسير القرآن في البدايات، إلى علوم للغّة، مما أدى إلى تشكّل نخب، وقيام مدارس، وانتصاب ميادين وفروع فيها، ارتسم خصوصًا في الحلقات (قرب المسجد الجامع في البصرة، مع الحسن البصري)، أو في قيام مجالس “لغوية” تجمع بين النخب المتشكلة، على شكل معلّمين لديهم طلّاب، سيكون لهم دور، كمثال أحمد بن خليل الفراهيدي وطلابه ومنهم سيبويه، ما سيكون خطوات لاحقة في سيرة العربية، بعد أن كان ابن العباس مثالًا عن المعلّم الأوّل الشارح للقرآن، الذي أقام طريقة في تفسيره، هي تفسير “غريب” القرآن، بالاستشهاد بالشعر الجاهلي، وزيد بن أبي ثابت “الكاتب” المعتمد للقرآن، اللذان يشكلان، بحسب الرواية المتواترة، “الأساس والمرجع في انبناء الكيان التعليمي للعربية وعلومها الحادثة”.

لاحقًا، لم يعد التنزيل القرآني عملية تواصلية، بل أصبح شأنًا لغويًّا، وتعليميًّا، وثقافيًّا، كما بات الاحتكام يتعيّن في “كتب”، لا في أقوال منزلة، وصارت ممّا يُقرأ، ويحتاج إلى مواد لغوية، وقواعد لكي يتمّ الفهم، هذا ما “يفسّر العلاقة التكوينية ـ اللزوميّة ـ بين القرآن والعربية، وبين العربية والثقافة”.

في فقرة “اللغة بوصفها بناءً احتماليًّا”، يشير الباحث إلى ما قام به الفراهيدي في “كتاب العين”، إذ تعدّى عملية جمع المعاني وتشعباتها إلى رصد أحوال العربية لدى القبائل العربية في شبه الجزيرة، تبعًا للغاتها، أي إنه خرج من “لغوية” القرآن، ومن “لغات” القبائل”، ليتناول “كيان” العربية، في أصول بنائها، لا تحققاتها الاستعمالية.

أمّا في كتاب “البيان والتبيين”، فقد عمل الجاحظ على معاينة بعض أحوال العربية في البصرة، متعدّدة الأقوام واللغات كما أسلفنا، في فئات مختلفة منها، في مهن معيّنة في العامّة، وإذا كانت هناك روايات تربط بين البصرة، كوسط لغوي مختلط، وبين لزوم صدور سياسات تخص العربية، فإن هذا ارتسم في جهتين على الأقل، كما يقول الباحث: العربية وتسهيل مثولها لعين القارئ وفهمه، وثانيًا العربية وضبط قواعدها، بما يزيل الخطأ، ويوفّر التمكّن من تعليمها وانتشارها السليم، وهذا ما يناسب ما تسميّه أخبار في المدوّنة “صنعة العربية”.

يصل الباحث في الفصل السادس إلى ما يسمّيه: حيوات العربية، يبدأه بمساءلة العربية نفسها عن حيواتها، التي لم تكن تعرفها، في عتيقها وقديمها، النخب العربية، لا في الجاهلية ولا في التنزيل، ولا بعده، ولا الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولا الجاحظ ولا ابن جنّي، لأنه اشتغال متأخر في العربية، فالدارس تحقق، في فصول الكتاب السابقة، من أن تاريخ العربية، لا يزال يفتقر إلى الكثير من حيواته المختلفة، بل إن هذا “اللسان” بقدر ما اغتنى إثر التنزيل، فقد تباعدت وأسقطت جوانب من تاريخه، وباتت العربية لا تصلح، عند كثير من الدارسين، القدامى والمحدثين أيضًا، لأن يكون لها تاريخ ولا “حيوات”، إذ هي واحدة وممتدة، فيما هي متراكمة، هذا أدّى بالباحث إلى طرح سؤال: “إذا كان التاريخ لم يحفظ معرفة كافية ووافية بالعربية، (بل أعاق، بعد التنزيل، إمكان النظر المجرّد إليها)، ألا يكون التفكّر في اللغة، وفي إنتاجاتها، دالًّا (بمعنى ما)، عن هذا “المغيّب”، أو غير المطروح للنقاش والتبيّن؟”.

وتحت عنوان: العربية “بنت نفسها”، وبرجوعه إلى ما كتب ابن جني في كتابه “الخصائص”، إذ يتكلّم عن أصل اللغة، ويتساءل: أإلهام أم اصطلاح؟، فإنه يصل إلى ما خلاصته: إن البحث يشير إلى الجدل الجاري في العربية وبها، حول اللغة، بين أصلها الديني أو البشري، مع الوقوف على أهمية ما جاء على لسان ابن جني، ويفيد بأن أمور اللغة تقوم على التعليل، وأمور الفقه تقوم على القبول، ما يبعد اللغة عن الحكم الديني.

حسب النظرية التلفّظية، يتوجب التمييز بين فعل الإرسال والقول نفسه، كما يوضّح الباحث، وبالتالي فإن هناك “قنوات اجتماعية” في نقل المعارف والمدارك في تلك الجماعات، فهل كان لهذا العامل الدور الكبير فيما وصلت إليه العربية، إلى ما يمكن تسميته “العربيات”، وهي اللغات الدارجة أو المحكية في مناطق مختلفة من الرقعة العربية؟ وهنا يحضرني مثال توقفت عنده عندما كنت أشاهد فيلمًا سينمائيًّا مغربيًّا، إذ كان العرض مرفقًا بترجمة إلى اللغة العربية الفصحى الحالية. وسؤال آخر، حول السجال بين النحو والمنطق، والتفاخر الثقافي (ومنه الشعبوي) هذا الميل الذي يتأكد عند نحويين لمنطقة النحو، وإخضاعه المزيد لكيفيات صياغة أحكام “الكلاميين وأهل المنطق”، أيجوز في اللغة، وهي استعمالات الكلام، غير المتوافق، أو المنسجم، أو المتطابق، في حياة لغة، أن يكون لها “تمام” الفعل الإلهي، وقدسية الكتاب الديني؟ وأن يكون لها ان “تتفوّق” على غيرها، (بفعل أنها لغة الغالبين، ولغة الثقافة والكتابة، كما صارت عليه بعد الفتوحات)؟ أيكون علم العربية علمًا يليق، وحسب، بالقرآن، وبجدل النحاة، وبمن يتطلّعون إلى استكمال عدة الفصاحة فيهم؟ ويمكن طرح السؤال: أهناك فصاحة يمكن بلوغها، ام إن هناك فصحاء يعملون على الرفع من مكانتهم باللغة؟ يصل الكتاب في بابيه الأول والثاني إلى نتيجة مؤداها أن القيّمين على جمع القرآن، من الصحابة، أبعدوا “لغات القبائل” لصالح قرشية الكتاب، وتبعهم كثير من العلماء فيما بعد، مما ظهر في التجاذبات التي انتهت إلى سياسات بعينها في تدوين لغة القرآن، أعلت من لغة قريش على غيرها، وهكذا “اختلط، تضافر الإقرار الإلهي ـ الديني بالإقرار القبلي ـ السياسي”، وباتت العربية لغة “منزلة”، لغة “كامنة” وجلية في “أسرارها”، ولم تعد لغة تكالمية وتاريخية فقط، فهل ساهمت هذه النظرة التبجيلية للغة في انغلاقها في وجه محاولات الإصلاح؟

“لاحقًا، لم يعد التنزيل القرآني عملية تواصلية، بل أصبح شأنًا لغويًّا، وتعليميًّا، وثقافيًّا، كما بات الاحتكام يتعيّن في “كتب”، لا في أقوال منزلة، وصارت ممّا يُقرأ، ويحتاج إلى مواد لغوية، وقواعد لكي يتمّ الفهم، هذا ما “يفسّر العلاقة التكوينية ـ اللزوميّة ـ بين القرآن والعربية، وبين العربية والثقافة””

أين العامّ والعاميّة؟ هذا ما يطرحه الباحث بعد هذا الدرس في بابيه الأول والثاني، وينتقل إلى الباب الثالث الذي يبدأ بفصل الكتاب في خدمة الدين، ثم مفهوم الكتاب، وتطور الحاجة إليه، متتبعًا سير الكتاب، من حيث طبيعته المادية وتطوره حتى وصول صناعة الورق، والكتّاب انطلاقًا من كتّاب الدواوين التي أصبحت حاجة للدولة المتنامية، وسلطة الخلافة، المستندة إلى الكتاب الديني، التي استدعت رسم بيانات تخص التعليم في الاجتماع الإسلامي، حتى الوصول إلى الكتاب الزمني، وتبلور وظيفة الورّاق، دارسًا الجاحظ كمثال عنه، وبلورة أو تأكد الكتابة وانتشارها وتكفلها بحاجات زمنها، فالكتاب معه “يعي لحظة الكتابة، زمنًا وتفكّرًا، ويستجلي علاقاتها المختلفة، إنها الذات الكاتبة”. في هذا التتبع، ودراسة كتاب “البيان والتبيين” للجاحظ، وكتاب “الكامل في اللغة والأدب”، لأبي العباس المبرد، يخلص الباحث إلى أن النثر تأخر في ظهوره، “إذ بقي الشعر المرجع والمثال في الأدب، كما أن “الرفع” من إعجاز القرآن، وهو من النثر، جعل غيره من كتب النثر متدنية الرتبة بالتالي”.

في سعيه للوصل بين ماضي اللغة العربية وأحوالها اليوم، عمل الباحث شربل داغر في دراسته المتأنيّة والواسعة هذه، على مساءلة المدوّنة (في النزول، في جمع القرآن، في التجاذبات اللغوية حوله، في التفسيرات حول “واحدية” القرآن “وتكاثر العربية” عن أسباب قيامها، عن تشكلاتها ونزاعاتها ومعضلاتها)، لكون “القرآن بات يتعيّن في متعاليات اللغة العربية”، لكن “ما تعالى منه لا يلغي كونه كتابًا لغويًا”، متفكّرًا فيما فكّرتْ المدونة فيه، وكيف فكّرت؟ وما انتهت إليه من دون أن تنهيه بالضرورة، كما يعلن. وهذا تطلّب منه جهدًا مكثّفًا وبحثًا وصبرًا على مدى ثمانية أعوام، خرج في نهايتها هذا الكتاب، الذي ثبّت فيه 147 مرجعًا، من أهم ما أنتجه الجهد البحثي والدرسي والتأليفي عبر تاريخ تشكّل المدوّنة، فهل مهمة إصلاح العربية ممكنة، إذا ما لاحظنا ما تعايشه الثقافة الإسلامية والعربية بالعربية، من معضلات باتت أقرب إلى المتمكنة من أحوالها، والصعبة الحل؟ يشير إلى ما اجتهد به الشيخ عبد الله العلايلي في كتابه “مقدمة لدرس لغة العرب: وكيف نضع المعجم الجديد”، كنموذج لاجتهاد يصب في حوض المحاولة الصعبة والمهمة الأصعب في إصلاح العربية، أمّا سلطان اللغة، أو المعني بأحوال اللغة، “فلو تكفّل في سياساته وقراراته وتدابيره، بحل جميع معضلات العربية، أكان لهذه السياسات أن تبلغ مبلغ التنفيذ؟ ما الجهة أو الجهات التي يمكن لها أن تقرر وتدبر سياسات العربية؟”، أسوة بدول أخرى، كفرنسا وألمانيا مثلًا.

*نشرت في العربي الجديد / الثقافة – الضفة الثالثة في 21 كانون الاول / ديسمبر 2022

Leave a Comment