خطيب بدلة*

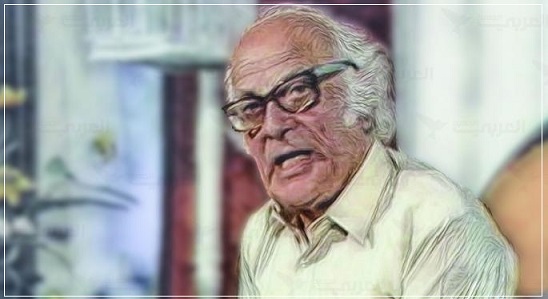

مرّت، قبل أيام، الذكرى الخامسة والعشرون لرحيل الشاعر اللبناني ميشال طراد (1912 – 1998). نحن، في الحقيقة، لم نكن نعرف الكثير عن هذا الشاعر، لولا قصائدُ عامية رائعة أخذها الأخوان الرحباني من شعره، ووضعا لها أجمل الألحان، وشدَت بها فيروز؛ أشهرها: يا حنيّنة، وجلنار، وتخمين، وشادي، وأنت وأنا عم يسألونا، وبكوخنا. وبحسب فارس يواكيم؛ لم تُكتب القصائد خصيصاً لفيروز، بل اختارها الرحبانيان من دواوينه المطبوعة العشرة التي وضعته، بزعمي، في مصافّ الشعراء العرب الكبار.

لو عدنا ثلاثة عقود أو أربعة، لما تمكنَّا من إطلاق تسمية شعرٍ على نص عامي، أو صفة شاعر على أمثال ميشال طراد، كيف ذلك والتزمّت، لدى مُقَدِّسِي اللغة العربية، كان يصل إلى حد رفض تصنيف قصيدة النثر، المكتوبة بالعربية الفصيحة، في خانة الشعر، ووجد بعضُهم أن كلمة “نثرة” كثيرة عليها، فاقترح تسميتها “نُثَيرة”، وكان قسم كبير من شعراء العمودي ينكّتون على شعر التفعيلة، المحتفظ بالوزن والقافية، ثم بلغ تنكيتهم أوجَه مع ظهور النثيرات.

الآن؛ أصبح في مقدور واحدٍ مثل محسوبكم أن يتحدّث عن قصيدة ميشال طراد المتميزة “بكوخنا”، ويزعم أنها من أجمل الأشعار التي صادفها خلال أكثر من نصف قرن، من دون أن يحسب حساباً لمتزمتٍ أو معتدل. تبدأ القصيدة بتمهيدٍ صغير: “بكوخنا يا ابني، بهالكوخ الفقير”. ومنه نعرف أننا سنكون أمام أغنيةٍ لا تتطرّق لعشق، أو غرام، بل للحظة إنسانية، وجدانية، رفيعة الشأن، لحظةِ أمٍّ تخاطب ابنها الذي لا نعرف عنه شيئاً بعد، وتُحيلنا إلى مكان الحدث، كوخهم الفقير. تتضمّن النقلة الثانية إيحاءً بأننا في شتاء قارس، و”التلج ما خَلّى ولا عودة حطب”. وهذا نفسّره بإحدى صورتين: أن يكون الحطب ملقىً في الفناء الخارجي للكوخ، والثلج ما ترك منه شيئاً، أي طمره. وأن يكون الحطب مخزوناً في غرفة مغلقة، والبرد الناجم عن الثلج قد جعل الأسرة تستهلكه عن بكرة أبيه… وأما المؤثّرات الصوتية، فتأتي بوصفها تتمّة للمشهد: والريح عم يصفُر فوق منّو صَفير. نلاحظ هنا، أيضاً، أن الشاعر أَنَّثَ العود، فجعله “عودة”، وذَكَّرَ الريح فقال “الريح عم يصفر”، وأما القماشة التي صُنعت منها رتابة الليل، فيمزّقها صوتُ منجيرة قصب.

كانت للطفل الذي تخاطبه المرأة غرفة خاصة ضمن الكوخ، لها شباك، وله أصدقاء خُلَّص، هم العصافير، اشتاقوا له، (يتحدّث عنهم بصيغة العاقلين) فجاءوا، ووقفوا على الشباك من الخارج، وراحوا يدقّون عليه بأجنحتهم. “وقفوا ع شباكك يدقّوا، العصافير، بجوانحُن، يا جوانحُن المتشرنين”. نتذكّر، هنا، أنّ البرد، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، يكون في المناطق الجبلية اللبنانية على أشدّه، والشاعر تجنّب الوصف الشائع لأجنحة العصافير بأنها “مقرنسة” من البرد، فقال “جوانحُن المْتَشْرَنِين”، جاءوا لـ “يتلطُّوا”، أي: يختبئوا، من كتر الزمهرير، يا ابني.

من بين العصافير التي تشتاق للولد بلبلٌ قد لا يتجاوز حجمُه الواقعي قبضة اليد. ومع ذلك يأتي وقد خبّأ في عبّه مائة سوسنة. وفي هذه اللحظة الدراماتيكية، تتمنّى الأم لو كان في مقدورها أن تطير، مثل سائر أصدقاء ابنها، لتتفقده. وهنا كان لا بد لها أن تُخبرنا عن عمره. في النثر العادي نقول: عمرُه أقل من سنة. وأما في هذه القصيدة فتقول الأم: عمرك وعمر العطر ما كفوا السنة، وتبوح له أنه لا قيمة للدنيا، بالنسبة إليها، إذا لم تبهجْ وجهَها بيديه المصنوعتين من الحرير … وأنه لم يعد لبشارة العيد، ولألف قنينة نبيد، طعم.

تحدّث معظم الشعراء والمطربين العرب في إبداعاتهم عن القلب، ولكننا لم نقرأ، قط، صورةً مثل هذه “والقلب عم حفّو بإجرين السرير”. أو مثل قوله: “صوتَك الـ يتدحرج بقلبي”… سلام لروحك ميشال طراد.

*نشرت في العربي الجديد بتاريخ 12 آذر / مارس 2023

Leave a Comment