د. زهير هواري

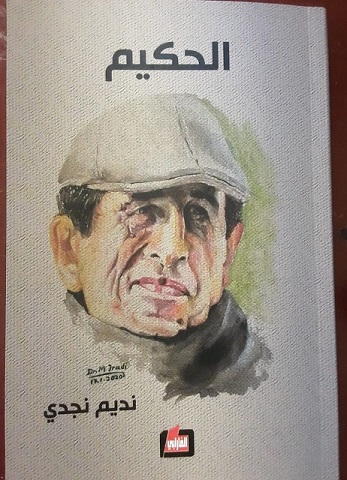

ما زال أكثر اللبنانيين يطلقون على الطبيب لقب الحكيم. والحكيم اصطلاحاً هو المشتغل بالحكمة. والحكمة هي الفلسفة. لذلك كان أبرز أطباء العصور السالفة فلاسفة يشتغلون بالطب، وتركوا مؤلفات في كليهما. وربما لهذا السبب اختار نديم نجدي الكلمة عنواناً لكتابه الذي أصدرته مؤخراً دار الفارابي. والكتاب الذي يقارب المائة صفحة يتحدث فيه عن شقيقه د. فوزي الذي قتله وباء كورونا، وهو الطبيب في أمراض المسالك البولية في صور ومنطقتها. لكن الموت الذي يتردد في معظم صفحات عمل النص الذي يجمع بين الروائية والفلسفة، لا يبدو فجائعياً كما في نصوص المراثي قديما وحديثاً، إذ هو حدث عادي في الحياة اليومية، فكيف في زمن تفشي الوباء، حيث يصبح موت من تعرفهم سواء أكانوا في أعمار فوزي وسواه، أمراً عادياً من مستلزمات حياتنا اليومية. هذه الحياة الهشة التي يستطيع فيروس لا يُرى بالعين المجرَّدة أن يقضي عليها بسهولة، من خلال تموضعه في الحنجرة والقصبة الهوائية والرئة. إنه الموت وسط جائحة الوباء الذي ضرب الكوكب من أقصاه إلى أقصاه، وأودى بحياة الملايين وشل مظاهر الحياة، وأصاب بين من أصاب المشتغلين في المستشفيات أكثر من سواهم من فئات المجتمع .

يقدم النص حياة فوزي نجدي كسلسلة متصلة من المفارقات مثلها مثل حياة أي منا، عندما كان الإبن البكر مسبوقاً بثلاث فتيات في عائلة زراعية كبيرة، إلى أن قرر والده إرساله إلى ثانوية فرن الشباك الرسمية ليقيم في المحلة، ويدرس في مدرستها. والمفارق أن الوالد لم يختر لأبنه البكر وشقيقه مدرسة في صور أو صيدا أو الضاحية الجنوبية وبيروت، بل في فرن الشباك تحديداً. كأنه أراد لهما الانخراط في مجتمع آخر مغاير لما نشأا عليه، علماً أنه لم يُقدّر أن هذا الانتقال سيترك بصماته عليهما على النحو الذي صار. لكن ما هرب منه الأب وقع الشقيقان فيه. فالجدل الذي كانت تشهده الثانوية مثل سائر الثانويات في حينه بين الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي من جهة، وحزب الكتائب من جهة ثانية، جعل أولاً من الأكبر شيوعياً ملتزماً. وهو انتماء سيقع وقوع الصاعقة على العائلة، ولا سيما الأخوات اللواتي أخذن بالنواح على الأخ الذي سقط صريع سحر هذا الفكر الغريب والمنحرف، والمرفوض في عائلة جنوبية تعيش على زراعة التبغ في صريفا الجنوبية، حيث الولاء السياسي للزعيم الاقطاعي يتوزع بين عائلتين تمتلكان ناصية التمثيل والوجاهة على الفلاحين وسواهم. ومن ثانوية فرن الشباك يحصل فوزي على منحة لدراسة الطب في رومانيا، عندما كانت تنظيمات اليسار ترسل شبابها لنيل علوم وحيازة تخصصات عالية، لا تتوافر لأبناء الفلاحين في لبنان أو في الدول الغربية عبر الجامعات الخاصة. وهناك يدرس ويكمل تخصصه ليعود إلى صور لمساعدة الناس على مواجهة أمراضهم، ناسجاً معهم علاقة تتجاوز العلاج لأعراض أجسامهم، وما يطرأ عليها بفعل العمر أو المرض. يصبح فوزي عندها حكيما من خلال سماع شكاويهم، مما ينتابهم من صروف الأيام، وبما يتجاوز مهنته. ودوماً هو الجاهز لسماعهم، وإسداء ما يستطيعه من مساعدة، بفعل ما اكتسبه من إلتزامه من مُثل ومبادئ، وما خبره من ضروب الحياة التي اكتسبها من بيئته ودراسته وسفره، وفلسفة الحياة التي صاغها على نحو مفارق، إلى حد أن جعلت منه مناضلاً عنيداً ولينا في الوقت ذاته. فهو الذي يتصدى لرجل الدين المعمم، عندما يراه يبتعد عما يفترضه العلم، ومن قيم يُفترض بأمثاله أن يحملها من الدين، وما أرساه من سلوكات ومواقف. لكنه لا يقطع بحكم قسمه وإلتزامه مساعدة الناس مع أحد رموز بقايا الاقطاع، عندما يحتاج إلى مساعدته بفعل الشيخوخة والمرض. بل حتى أنه يكتب رثاءً له يتركه بين أوراقه، عندما يهوي عن سُدة حياته الزائلة. يندمج فوزي الطبيب في حياة قريته ومدينتها صور في محطاتها. ويخرج من المستشفى بثيابه البيضاء كما الكادر الطبي ونزلاء مؤسسات الإستشفاء في المدينة تحت الشمس الحارقة إلى شاطئ المدينة، عندما تعلن القوات الاسرائيلية عن ضرورة انتقال الجميع إليه، للتدقيق في أوضاعهم، وانتماءاتهم بحضور العملاء المقنعين، الذين يدلون على “المشبوهين” منهم. لا يصدق الضابط أنه طبيب ويختبر لغته الرومانية بواسطة أحد المجندين في وحدته، ويفلت من شباك الاعتقال. لكن حياة فوزي لا تتوقف هنا بل تستمر متدفقة في ميدانه الطبي والعائلي بالعلاقة مع الأب بعد وفاة الأم وأفراد أسرته. لكن الأهم هو ذلك الزلزال الذي ضرب الجذع الذي أقام على أساسه عمارته ودوره وأدائه ومنظومة اعتقاداته وممارساته الطبية. ليس أمراً بسيطا أوهيناً أن ينهار النموذج الذي سار على هديه طوال تلك السنوات. أهمية الطبيب فوزي تكمن أنه بعد سقوط الهيكل الشيوعي في الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي، في انتقاله من شيوعية متزمتة إلى يسارية رحبة، ما سيدفع برفاقه إلى كيل الإتهامات له بالتذبذب، والتخلي عن معتقداته لصالح المألوف والسائد من طروحات. وهكذا بات مكشوفاً من جناحيه، الجناح الحزبي الذي أبعده عن صفوفه، وهو الذي طالما مثل البيئة الحاضنة له، والجناح المجتمعي مع سيادة الفكر الديني وخطابه التحريضي على كل من يخرج على معتقداته، و”درر” طروحاته من على المنابر. بين هذين الإطباقين على الطبيب أن يتصرف وقد قاطعه جمهور كليهما، وبات مجرد صموده مسألة تحتاج إلى الكثير من الصبر والحكمة للبقاء على توازنه. يعتقد فوزي أن ما حدث يتطلب النقاش في أصل الفكرة، وليس في تطبيقاتها فقط. وكان عليه أن يواجه عمليات التبسيط التي تعيد سبب الانهيار إلى المؤامرة المحبوكة في الخفاء، وتربص الأعداء، بدل البحث داخل الذات والمنظومة الفكرية عن مكامن الخلل، ومقاربتها علمياً بدل إلقاء اللوم على الغريب الأجنبي بما هو الاستعمار والامبريالية وأدواتها الرجعية المحلية والفكر الظلامي وما شابه.

وحياة فوزي حلقات من عمليات التمرد، على العائلة ومعتقداتها أولاً، عندما خرج على قوالبها ممثلة بالتبعية للأقطاعي نحو الشيوعية. وثانياً على الطائفة لدى مواجهته لرجال الدين ومقولاتهم وما يبثونه من عصبيات فئوية. وثالثاً تمرده على حصار رفاقه في الحزب الذين حبسوا أنفسهم في قوالب لا يستطيعون الخروج منها وعنها. ورابعاً على النظر للاقطاعي كأداة قهر فقط، واعتباره إنساناً يحتاج إلى مساعدته واهتمامه في لحظة ضعفه. قليلون هم الذين يمتكلون ما امتلكه فوزي من قدرات وحيوية على شق دروب معاكسة لما نشأوا وشبوا عليه، لذلك بدا غريباً ومحاصراً بين أهله وربعه ورفاقه، لكنه كان يمتلك جرأة مفقودة لدى سواه في التفكر والخروج عن الطافي على السطح، أيا كان مرجعه فلسفياً أو معتقدياً أو اجتماعياً. خروجه عن هذا المألوف مثَّل جرأة يفتقدها الكثيرون ممن هم أمثاله، والذين يعودون للإنضواء في ثقافة القطيع، سواء أكان طائفة أوحزباً، أو يتقوقعون على انفسهم يمارسون حنيناً إلى ماض مضى، ولن يعود.

وتبقى كلمة يجب أن تقال، ففي نص نديم نجدي ندرة في استعمال فعل الماضي، فالصفحات تتوالى معتمدة على فعل المضارع الذي يحمل معنييْ الحاضر والاستقبال ، كأنه يخبرنا أن هذا الطبيب مستمر في يوميات أهله ومرضاه ومجتمعه، وما زال بيننا بما أرساه فينا ومعنا من نظرة إلى أمور الحياة، ودور هذا الكائن البشري متواصل وسط مطحنة الأحداث العاصفة.

نديم نجدي لا يكتب مرثاة تتفجع على رحيل أخيه الأكبر، بل يكتب قصة جيل بقيمه ونجاحاته النادرة، وإنكساراته الكبرى والعميقة. جيل خاض في الحياة على النحو الذي خاض فيها فوزي في ثوابته ومتحولاته، مع فارق وحيد أنه عرفه كأخ أكثر من الآخرين الذين مضوا، وكأنهم استحضروا وباء الكورونا عمداً إلى أجسادهم، بعد أن أدركوا كم باتت الحياة مملة، لأنهم يرون أنها تفتقد إلى روحها المتدفقة وفلسفة الإكتفاء بدل الاستغراق في منوعات الاستهلاك، فقرروا الرحيل عنها. تاركين وراءهم هذا الكم من الحطام على شكل مقتنيات تكنولوجية متطورة، يوازيها ويساويها وربما يفيض عنها رحيل الألفة والمودة والتواصل الذي بتر على نحو عنيف أواصره الوباء. وأحال سكان هذا الكوكب إلى أفراد، جمعاً لا يكونون تحت مسمى التباعد الاجتماعي.

الطبيب الحكيم فوزي نجدي الذي غادرنا يظل متلبساً حياته التي عاركها بكل ما فيها من قسوة، تاركاً لنا مهمة التمرد على منغصات هذا العيش القاتل وسط دوامة وجودنا الزائل.

Leave a Comment